[製品レビュー] オーシー – Osee Mega 15Sで快適な撮影環境を手にいれる

中国・北京にオフィスを構える、映像制作用モニターおよびスイッチャーブランド、Osee Technology Ltd.(オーシーテクノロジー)。

オーシーは、画質や操作性に優れた映像制作用モニターを提案しています。クリエイターの創造性を最大限に引き出し、生産効率を向上させるアイテムです。

カメラマン・ステディカムオペレーターとして、多くの現場で撮影を手掛けているLimeTec 栁下隆之氏より、モニター選びのポイントなどを教えていただきました。

クライアントワークで失敗しないモニタリング環境を構築

皆さんの普段の現場で、撮影中の映像確認はどのようにしていますでしょうか?

私は個人の意見として、2名以上のチームで映像を制作するのなら、スタッフ間の意思疎通のための映像確認はとても重要だと考えています。最終成果物のクオリティを担保しながら、撮影全体を円滑に進めるためにも、カメラルックや構図・照明といった部分を常にチーム内で確認しながら進めると現場がスムーズな印象があります。特にカメラマンとして現場に入る場合では、求められる演出に対して「構図・カメラルック」を提供する訳ですから、チーム内で「思った通りに撮影できているか」を確認しながら進めて行く事が、後々の「完成度の向上」と「トラブルの防止」にとって重要になります。ビデオグラファーとしてワンマン撮影の現場であれば、オンカメラモニターだけでも問題ないかもしれませんが、クライアントワークともなれば何かしらのチェック用モニターの用意が求められますし、何より撮影と同時に確認してもらえるという事は、確認のための撮影カットの再生(プレイバック)の回数を減らし、効率よく撮り進めるためには必須アイテムです。

少なくともオンカメラモニターと同程度の色が見られるモニターを用意して、確実な意思疎通が取れる条件を整えておくのがオススメです。私自身、以前は自分の手元のモニターにはお金をかけても、チェック用モニターをケチったお陰で、現場でちょっと困った状況になる事もありました。

使いやすいモニターサイズとは

安価で手に入るモニターといえば、5インチや7インチの所謂オンカメラモニターです。最近では低価格でも高品質なパネルを採用した製品が増えて、カメラマンが一人で使う分には何も不自由は無いでしょう。とはいえ、ディレクターと画面を共有しながら使うにはサイズ的に心許ないですし、複数人のスタッフで映像を確認するには、数台のモニターを用意しないと不便です。

1台のモニターを複数人で共有して見てもらうのであれば、15インチ程度の大きさがあれば不自由を感じる事は無いと思います。私は以前から15インチのバッテリー駆動ができるモニターを使用していました。ただ、この時に購入したモニターは、パネルの視野角が狭く、複数人で覗き込むと左右の人たちは正確な色が見えないという問題を抱えていました。また、個体差などでカメラの背面LCDとオンカメラモニター・ディレクターモニターを個々に色調整する必要があり、手間に感じていました。

広視野角+キャリブレーションモニターという選択肢

今回導入したのはOsee(オーシー)社の「Mega 15S(メガ 15S)」です。使い勝手を考えてサイズは同程度の物を探していてこの製品に辿り着きました。決め手だったのは2つ。1つ目は、圧倒的な視野角の広さで、カタログ表記では178°ですが、そのスペック通り真横からでも見え味は変わらず、不用意に横から覗き込まれて「色やコントラストが変に見える」事はありません。横からモニターを覗き込んでいた「重要な立場の人」の「なんか色が変ですね?」の一言で現場がザワザワするというトラブルの回避にもなります。

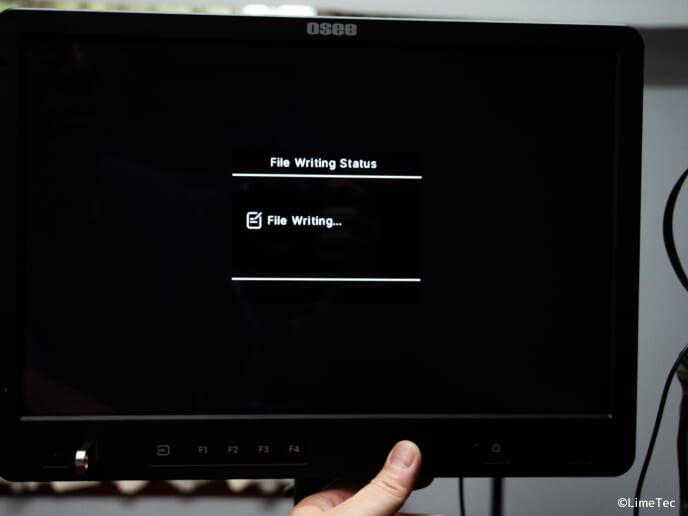

次にパネルの色味を左右するハードウェアキャリブレーション機能です。本体背面のUSB-Cポートにキャリブレーターを装着し、メニューからキャリブレーション画面に移行するだけで、モニター単独でカラーキャリブレーションが可能でパソコンなどを用意する必要はありません。業界標準の色に常に管理しておく事で、現場で色を確認するための「マスターモニター」的役割を担う事ができます。

因みに、私がオンカメラモニターとして使用しているATOMOS NINJAも専用のPCソフトウェアを使えばカラーキャリブレーションが可能です。キャリブレーション済みのこの2つのモニターを比べた限りでは、大きな差は感じませんでしたので、毎回モニターごとの色調整に時間を取られる事も無くなりました。

LOG / RAW撮影のアシスト機能

ここ数年、一眼ミラーレスカメラの進化でLog撮影に対応できる機種が増えた事で、「平常時の撮影もLogで」という方が多くなったかと思います。私自身もほぼ100%といえるほどLog撮影が当たり前になっています。標準的なRec.709のLutを当てる事もありますが、事前に打ち合わせた作品の「味=ルック」に合わせたカスタムLutで最終イメージを確認しながら撮り進める事が多くなっています。勿論、その際にはスタッフ共有用の15インチモニターにも同様のLutを適用して、現場の全員で最終イメージを共有する事が重要です。

RAW撮影が可能なカメラも同様で、カメラ側の映像出力がLogになっている場合は、モニター側でLutを適用して色を戻してあげる必要があります。ここで注意が必要なのは、8bit内部処理のモニターが存在している事実です。カメラ内部で10bit以上の色深度撮影し、Logガンマで映像出力したものを8bitパネルでLutを適用して表示した時に、トーンジャンプが発生する場合が有るという事です。その点では、「メガ 15S」は10bitパネルを採用しているので、安心して使う事ができます。

<Lut読み込み手順>

Lut解説:10bitパネルと8bitパネルについて

10bit Log素材と同じ素材にLutを適用した画像と、8bitに変換してから同様の処理をした画像を比較。

一概に同様の結果になる訳ではないが、 繊細なグラデーションの素材の場合は、 10bit表示が可能な液晶パネルにLutを適用した方が安全で、 8bitパネルでLutを適用した場合には、 入力した信号には無いトーンジャンプが発生する場合があり、現場でのトラブルの元になる。

<10bit>

<8bit>

使いこなせば更に便利に

Oseeのモニターは共通してユーザーがカスタムできるTool Barという機能があり、事前に最大8ページのTool Barに必要な機能を登録しておく事ができます。例えばLutのOn/Offを違うページに登録しておくとか、撮影中とプレビュー時と分けてアスペクトマーカーを出しておいたりとか、毎回MENUから必要な機能を読み出したりファンクションボタンで切り替える事なく、ダイヤル操作だけ瞬時に切り替える事ができます。例えば、近年増えてきた縦位置ショート動画用に構図を確認しながら撮影したいが、確認用に再生する際にはガイドフレームを消して同時にLutのON/OFFもしたい、など…etc、事前によく使うツールをまとめて登録しておけます。近年流行りの使い勝手ではありますが、この価格帯のモニターで使用できるのは大変便利。同社の5インチや7インチのモニターをオンカメラモニターとして使うなら、使い勝手も統一できるので、「この手の機械が苦手」という方も安心できる気がします。

入力系統をチェック

一眼系ユーザーならHDMIケーブルでの接続を中心にアクセサリーを揃えている方が多いと思いますが、長めのケーブルを取り回して外部モニターを接続する際にはSDIケーブルが便利です。最近ではオンカメラモニターにクロスコンバート機能(HDMI – SDI相互変換)が付いているモニターも増えているので、カメラ→オンカメラモニター→周辺機器、と繋ぐ際は、周辺機器をSDIケーブルで取り回す事で、「コネクタ抜けや断線」をHDMIケーブルに比べて軽減する事ができます。

「メガ 15S」は、4K入力はHDMI接続のみになりますが、FullHDであればSDIでも接続できるので、用途や周辺機器の組み合わせで柔軟に対応できます。ここで1点だけ不便なのが、このモニターにはクロスコンバートとHDMIのループアウト機能がない事です。カメラ→「メガ 15S」と接続してから、更に周辺機器に映像を出力したい場合には、SDIで接続する必要があります。恐らくですが、業務用モニターとして位置付けた場合にはSDI接続がメインで、HDMIはサブとして使う想定になっていると思われます。とはいえ、最近では安価なワイヤレス映像トランミッターの普及により、ケーブルレスで運用する事も多くなっていますから、フィールドモニターとして考えた場合、モニター+受信機で運用する場合には不便を感じる事は無いでしょう。

<付属のチーズプレート活用事例>

パネル性能だけではない、総合的な使いやすさ

「メガ 15S」はパネルの見え味の良さと色調整機能だけでも十分価値が有りますが、何と言っても現場での使い勝手の良さが秀逸です。背面にはスタンドに接続できるダボが有り、そのままスタンドに立てて使用できます。バックライトは1500nitsと十分な輝度があり、曇天の屋外ぐらいならばフード無しでも使えます。加えて、付属している専用のキャリングバッグはそのままスタンドに設置する事ができるので、移動の多い撮影では如何なく使い勝手の良さを発揮します。このバッグには折り畳み式のフードが備わっており、日中の晴れた屋外などではフードを使う事で反射を抑えて見え具合を確保できます。キャリングバッグからの取り外しも楽なので、スタジオなどの屋内では単体で、屋外では収納したままでと、使い分けられる点も高評価です。有名メーカーのモニター専用バッグを単体で購入した場合はそれなりの出費になるので、この手のモニターを検討していた方はここも要チェックポイントです。

<モニター脚の設置>

<スタンドへの設置>

<キャリングバッグのサンフード設置>

モニター導入の価値

結局のところ、オンカメラモニター以外に結構な金額を投資するという事には、誰しもが躊躇しているかと思います。私自身も仕事の変化を感じるまでは、カメラ用モニターを買い替えた後に、7インチモニターを使い回していた事もありました。次第に現場の規模感が大きくなり、代理店やクライアントの立ち合い案件が増えた事で、「モニタリング環境の体裁」を整える必要が出てきて、度々レンタル機材を手配していた事を教訓に、15インチ程度のモニターはカメラマン側で手配できるようにと導入したのがきっかけでした。

今回導入した「メガ 15S」はハードウェアカラーキャリブレーション機能があるので、ノートPCと組み合わせて編集時の色確認など、フィールドモニターとして以外の用途にも活用できる事を考えれば、他社製品と比較して価格が高いという気はしませんでした。逆にパネル性能を妥協して安価な他社製品を用意するか、何倍も高いハイエンドブランド製品を導入するかと問われれば、「メガ 15S」は「私の使い方には丁度良い」選択だったと感じています。

展示会などでこのブランドを見かけた際には、是非パネルの見え味などを隅々までチェックする事をオススメします。製品を一度目にすれば、財布の紐が緩んでしまう事、請け合いです。

・商標

Ninja / AtomosはAtomos Pty Ltd.の登録商標です。

栁下 隆之(Takayuki Yagishita)

写真家アシスタント、現像所勤務を経て、撮影機材全般を扱う輸入販売代理店で 17 年余り勤務の後に、撮影業界に転身。一眼カメラによる撮影を得意とし、記録映像からWEBCMなど幅広いジャンルの撮影をこなす。

LimeTec(ライムテック)

http://limetec.jp/

関連商品

メガ 15S

高輝度の15.4インチプロダクションモニターです。

10bitデジタル信号処理技術と3Dコムフィルターを採用し、インターレース解除機能と正確なスケーリングにより、より滑らかで自然な画を再現します。

SDI 2系統入出力、HDMI入力を持ち、1500nitsの高輝度で屋外やスタジオでのディレクター、クライアントモニターとして最適です。キャリブレーターによるキャリブレーションやLUT、スコープ類なども充実し、DITモニターとしても利用できます。

また、モニターケースは背面を開いてサンフードとして使用でき、屋外撮影で高い利便性を発揮します。

メガ 22S

高輝度の21.5インチプロダクションモニターです。10bitデジタル信号処理技術と3Dコムフィルターを採用し、インターレース解除機能と正確なスケーリングにより、より滑らかで自然な画を再現します。SDI 2系統入出力、HDMI入力を持ち、1500nitsの高輝度により屋外やスタジオでのディレクター、クライアントモニターとして最適です。キャリブレーターによるキャリブレーションやLUT、スコープ類なども充実し、DITモニターとしても利用できます。

屋外撮影で高い利便性を発揮するサンフード付きです。モニターケースは付属しません。